納得して“決めきる”ための家づくり

家づくりを考え始めたとき、

多くの方は「何が正解かわからない」状態からスタートします。

間取り、性能、予算、デザイン。

どれも大切ですが、最初からすべてを判断できる人はほとんどいません。

私たちは、そんな状態を前提にした家づくりをしています。

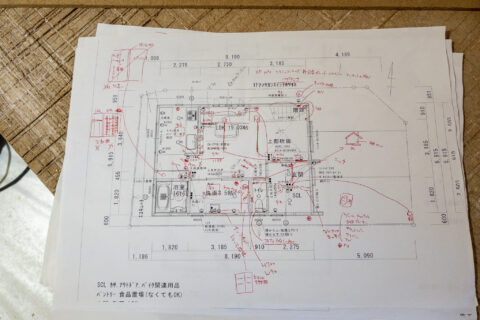

打ち合わせは基本的に2週間に1回。

プランと見積は最低でも3ヶ月以上かけて、固まるまで何度も更新します。

それは、決断を先延ばしにするためではありません。

話し合いを重ねることで、

「何を大切にしたいのか」「どこは妥協できるのか」を整理し、

自分たちで納得して決めきれる状態をつくるためです。

さらに、工事が始まってからも毎週現場で打ち合わせを行います。

図面の段階では想像しにくかったことも、実際に立体になって建ち上がってくると見え方が変わることがあります。

そのときに出てくる「やっぱりこうしたい」「ここは違うかもしれない」という声を聞き、変えられるものは調整します。

私たちの目的は、ただ家を完成させることではありません。

「これで良かった」と思える決断を積み重ねた結果として、家が完成すること。

そこに価値があると考えています。

このやり方を、17年間続けてきました。

早く決めることが求められる家づくりもあります。

一方で、時間をかけて考えたい方もいます。

もし、

「急かされずに、自分たちのペースで考えたい」

「後から後悔しない決断をしたい」

そう思われるなら、私たちの家づくりは合っているかもしれません。

※私たちは、すべての方に合う家づくりをしているとは思っていません。

ただ、「納得して決めたい」という方と、長く向き合ってきました。